Contexte général

Les grèves de mai 1909 sont une série d’arrêts de travail marquants dans le secteur postal en France. Elles résultent d’un mécontentement grandissant parmi les employés des Postes et Télégraphes en réponse aux mesures perçues comme vexatoires, prises par le gouvernement. Ces mesures incluaient des réductions d’avantages, telles que l’indemnité de bicyclette pour les facteurs, et des réformes ralentissant les promotions. Quant aux améliorations de traitement promises en mars 1909, elles étaient simplement supprimées.

Chronologie

Mars 1909

Une première grève éclate à Paris, rapidement suivie d’un mouvement national. Malgré des négociations initiales, la grève prend fin avec des promesses limitées.

Le 8 février 1909, un projet de modification d’horaires par allongement d’une heure le travail du soir, avec modification de l’amplitude horaire, provoqua la contestation sous forme de grève des agents du Central télégraphique à Paris. En effet, il était prévu que cette heure de plus ne serait pas payée au tarif de nuit, bien qu’au delà de 21h00. Le lendemain, une émeute éclata qui se solda par l’arrestation de deux postiers, bientôt relâchés. Après une entrevue au secrétariat d’État, les manifestants obtinrent partiellement gain de cause sur les horaires.

Le vendredi 12 mars, les postiers ambulants décidèrent à leur tour de manifester contre un projet de suppression de brigades. Là encore la manifestation se transforma en rapport de force et sept postiers furent arrêtés, puis bientôt trente autres. Parallèlement à ces arrestations, trente commis furent suspendus. Durant le week end, les forces de police et l’armée surveillèrent les gares parisiennes et on eut l’impression que le calme était revenu. Cependant, dès le lundi 15 mars 1909, les postiers arrêtés furent condamnés à six jours de prison ferme. Réunis en assemblée le soir, six cents postiers du Central télégraphique votèrent alors la grève, laquelle s’étendit d’abord aux autres services postaux parisiens, puis bientôt à ceux de province. Ceci dura jusqu’au 23 mars et la promesse du gouvernement de suspendre les projets en cours, de mettre en place des discussions ultérieures, de ne pas prendre de sanctions à l’encontre des grévistes.

Mai 1909

Toutefois aucune des promesses du gouvernement Clemenceau ne fut tenue : 47 télégraphistes et ouvriers des lignes furent suspendus, 7 dirigeants syndicaux révoqués. Tant et si bien que le 11 mai, la grève fut de nouveau déclarée mais la masse des postiers, le Central télégraphique même, ne suivirent pas le mot d’ordre. Le gouvernement – soutenu par la presse et la population – à alors recours à l’armée pour remplacer les postiers pour pallier la paralysie du service postal. Certains sont révoqués, 228 le 12 mai, 313, le 15, au total 805 d’entre eux le furent. L’échec d’une motion contre le gouvernement à la Chambre des députés déposée par l’opposition socialiste puis d’un appel à la grève générale lancée par la CGT menèrent le mouvement à sa fin, prononcée en assemblée générale le 21 mai.

Chambres de commerce

Les Chambres de commerce ont joué un rôle central pour pallier les interruptions. Elles ont établi des systèmes alternatifs de collecte et de distribution du courrier en accord avec le gouvernement. Les Chambres de commerce suivantes ont contribué à la distribution du courrier durant les grèves des postes de mai 1909 :

- Chambre de commerce de Reims :

- Elle a été une plaque tournante importante pour les courriers destinés à des villes comme Paris, Nancy, Dijon, Lille, et Calais.

- Chambre de commerce de Paris :

- Elle a installé un bureau de tri à la Place de la Bourse et utilisé des cachets oblitérants prêtés par l’administration des Postes, notamment le cachet « PARIS-DÉPART ». Elle a assuré la transmission de correspondances commerciales à d’autres villes.

- Chambre de commerce d’Épernay :

- Mentionnée comme participant à l’organisation du courrier en collaboration avec celle de Reims.

- Chambre de commerce de Chalons-sur-Marne :

- Elle a utilisé un cachet circulaire indiquant « Chambre de Commerce Chalons-sur-Marne » avec un caducée au centre.

- Chambre de commerce de Troyes :

- Des lettres annotées « Chambre de Commerce Troyes » ou « aux soins de la Chambre de Commerce de Troyes » ont été identifiées.

- Chambre de commerce du Havre :

- Elle a annulé les timbres-poste avec un cachet spécifique, mentionnant « Chambre de Commerce du Havre », accompagné d’un rectangle avec la date.

- Chambre de commerce d’Amiens :

- Elle a créé un timbre spécial de 10 centimes pour assurer le service postal, utilisé conjointement avec le timbre-poste officiel entre le 12 et le 19 mai 1909.

Ces Chambres de commerce ont joué un rôle essentiel dans le maintien des services postaux, principalement pour les correspondances commerciales, en utilisant des solutions comme des cachets spécifiques ou des mentions manuscrites sur les plis.

Chambre de commerce du Havre

Grève des postes : n°140 + 143 OBL CAD rect « Chambre de commerce du Havre 19 mai 1909“ sur lettre du 7ème échelon pour Chartres avec mention manuscrite d’acheminement « Chambre de Commerce de Chartres“.

Chambre de commerce d’Amiens

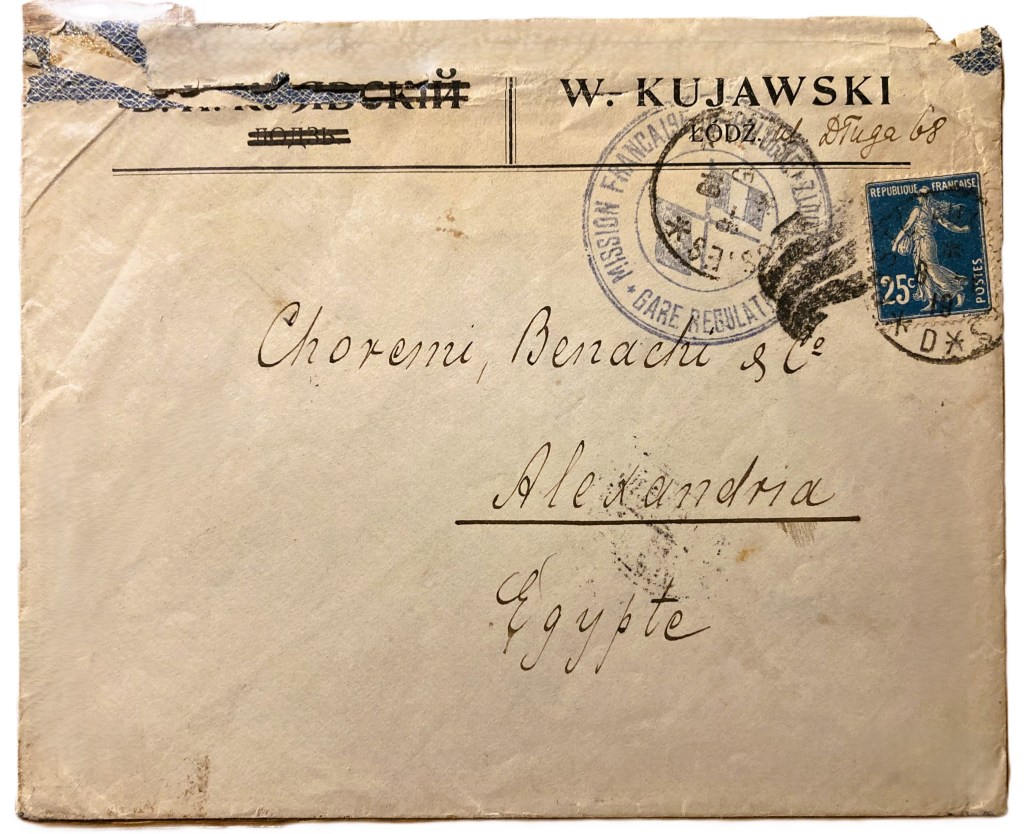

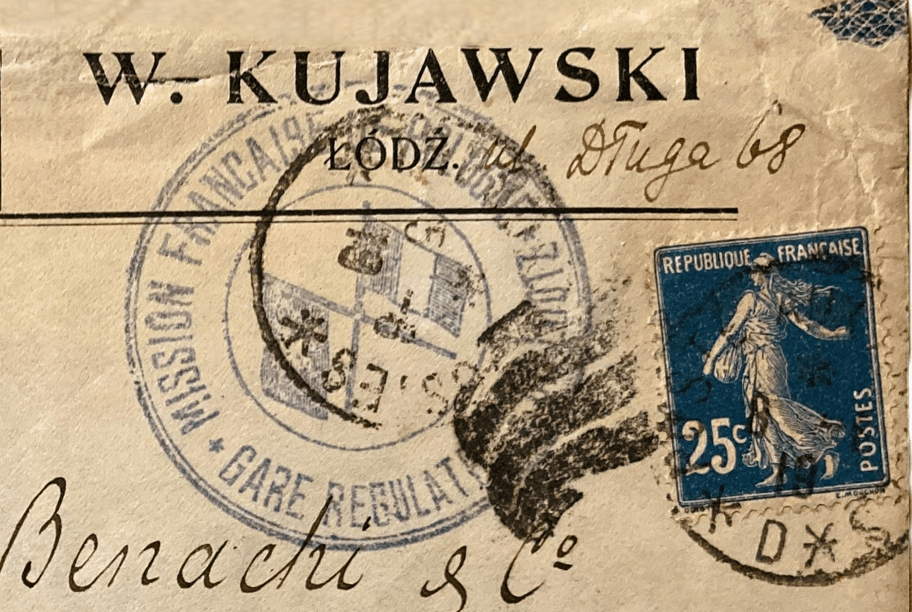

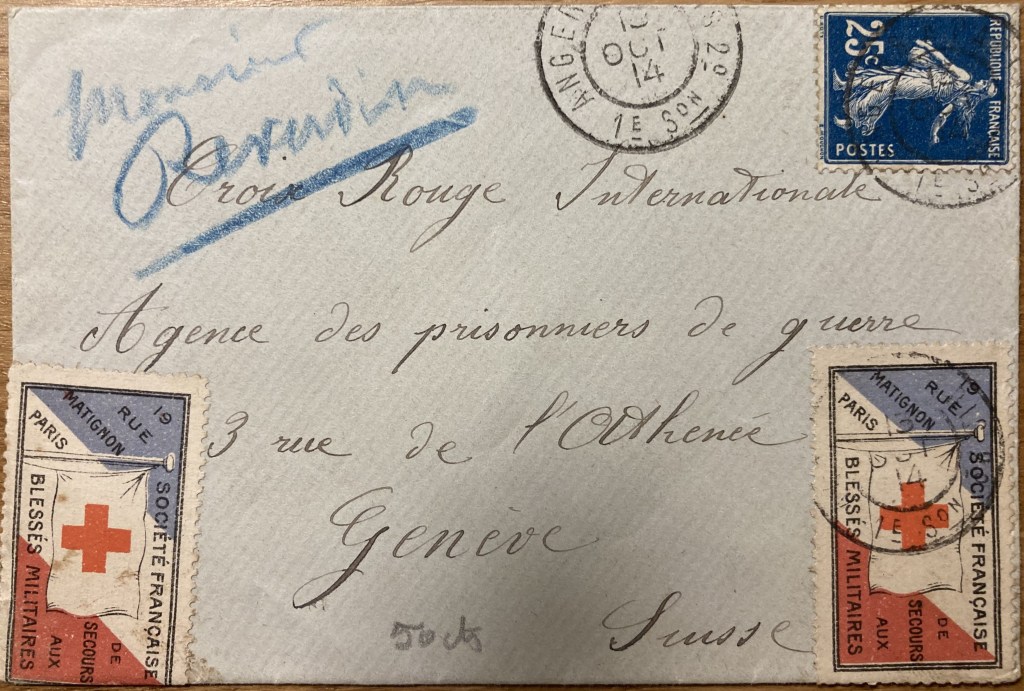

La Chambre de commerce d’Amiens émit des vignettes spéciales, imprimées par l’imprimerie Yvert sur commande de la Chambre de Commerce durant la grève du 13 au 18 mai 1909. Elle étaient imprimées en feuille de 25 vignettes.

Ces vignettes à 10 c servaient à compenser les frais de la Chambre de Commerce. Le courrier fut le plus souvent acheminé vers Paris et est resté peu commun. Parfois cependant, il fut directement acheminé pour l’étranger. Ainsi en est il de cette lettre ci dessous où on voit cette vignette naturellement accompagnée de notre semeuse bleue.

Affranchissement pour l’étranger à 25 c 15 mai 1909, Amiens à Dresde

Bibliographie

Christian Henrisey, Postiers en grève 1906-1909, 1995 – 267p

http://www.timbro.fr/fr/greves/5428-greve-de-1909-amiens.html

http://www.postiers.net/t2122-institut-dhistoire-sociale-greve-des-postiers-en-1909

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ves_des_PTT

Les grèves de 1909 ; lettres adressées à Epernay pendant la grève des postes de mai 1909

par Alain Jacquart et Bruno Melin https://www.philatelie-epernay.fr/IMG/pdf/les_greves_des_postes_de_mai_1909.pdf